亡命ロシア人聖歌者

ポクロフスキーの人と音楽

戦前戦後、ニコライ堂の聖歌指揮者をつとめ、「ポクさん」の愛称で親しまれたヴィクトル・ポクロフスキー師をご記憶の方は多いと思う。ハルビンを訪れたセルギイ府主教によって一九二四年東京復活大聖堂聖歌隊の指導者として招かれ、アルハンゲリスキー、カスタリスキーなど一九世紀から二〇世紀初頭のロシア近代合唱聖歌を次々と日本語に編曲した。セルギイ府主教は大聖堂復興式典に際して、「膨大な作業を成し遂げた優れた聖歌指揮者」と絶賛した。日本正教会聖歌史において明治はニコライ大主教とチハイの時代、大正末から昭和初期はセルギイ府主教とポクロフスキーの時代と名づけることができるだろう。ひとりの亡命ロシア人聖歌者としてのポクロフスキーの生涯と、彼の編曲したロシア聖歌の特徴を紹介する。執筆にあたっては、長女のリディヤ姉(米国ヴァージニア州在住)、大阪教会聖歌隊指揮者のティト加藤直四郎兄、エカテリナ加藤都也子姉ほか内外の多くの方から資料や情報をご提供いただいた。

ヴィクトル・ポクロフスキーの生涯

ヴィクトルは一八九七年、父アレクサンドル、母ナデージュタの長男としてカザン郊外のスハヤ川岸の教会で生まれた。ポクロフスキー家は代々司祭を務めた名家で、古くはグレミヤシュキンという姓であったが、皇帝パーヴェル一世から生神女庇護祭(ポクロフ)の日に祭の名にちなんでポクロフスキーの姓を賜った。父は司祭で母方も聖職者の多い信仰深い家系であった。

カザン神学校で四年間学んだのち、カザン大学に進学し化学を専攻した。在学中にカザン・フンメルト音楽学校の指揮科で音楽を学び、当時有名だったモレイエフ合唱団に所属し化学よりも音楽に熱中していた。

ロシア革命の暗雲はカザンにも及び、三年生の時白軍に参加し故郷を離れた。これが両親との最後の別れとなり、敗走する白軍兵士らとともに満州に逃れた。ハルビンはロシアの対中国政策の中心都市であった。革命後多くの白系ロシア人が移り住み、その数は三〇万とも五〇万とも言われた。市内には多くの正教会聖堂や修道院があり、中央の丘の上には木造の聖ニコライ聖堂が優雅な姿を見せていた。当時ハルビンに居られたエフゲニア加美長姉(横浜教会)は復活祭に道行く人とたまごを交換して歩いたこと、白馬に引かれた葬儀の列の美しさなどを懐かしく回顧される。

ハルビンの大主教区は日本教会にとって、革命で連絡が困難なロシア本国に代わって大きな役割をはたしていた。セルギイ府主教もニコライ堂復興のために度々ハルビンを訪れ援助を仰いだ。

ヴィクトルはハルビン市内の生神女マリア聖堂(詳しい名称は不明)で聖歌指揮者を務めていた。ニコライ堂の聖歌指揮者を捜していたセルギイ府主教の目にとまり、一九二四年二七才で日本に渡った。ヴィクトルに課せられた仕事は日本に本格的な合唱聖歌を導入することだった。そのため一九世紀末から二〇世紀初頭に次々と発表された新しいロシア聖歌を日本語に編曲し、聖歌隊の養成に着手した。原曲となるスラブ語の楽譜を写譜するために来日後も何度かハルビンを訪れた。妻のイリナのもとには後日製本された手書き楽譜がいくつも大切に保管されており、一部には「一九三一年一一月ハルビン」などの日付メモがある。

聖歌隊の育成にはセルギイ府主教の強い支持があった。昭和二年から六年まで東京音楽学校在学中に聖歌隊に参加したティト加藤直四郎兄はヴィクトルの指導を振り返って「厳しかったですよ。特に音の狂いは絶対に聞き逃さず厳しく追及し、若い女性の方など泣きながら練習されるほどでした」と語られる。また「祈祷がひとつながりになるように、神品や誦経者に対しても聖歌に合う音で出て下さるように、祈祷の前に何度も打ち合わせしておられました。しかし一旦祈祷が始まると、今度は神品の音に合わせて聖歌を微調整され、その巧みさはさすがと思いました。聖歌を一曲一曲としてでなく祈祷全体としてとらえ、ダイナミックな起伏の流れの大切さを知っておられたからでしょう。」セルギイ府主教も聖歌と神品の声の一体感を重んじ、祈祷の前に「今日のヘルビムはどの歌ですか」などと確認して自分の声の高さを決めていたという。

聖歌練習は日曜午後と水曜夜週二回行われ愛用のバイオリンを用いて指導した。セルギイ府主教も時間が許す限り後ろで聞いており、練習を怠る聖歌隊員には府主教から厳重注意があった。

厳しい練習の甲斐あって大聖堂修復完成式典ではセルギイ府主教が「一九二四年から膨大な作業を成し遂げてきた才能豊かで熱心な指揮者、ヴィクトル・アレクサンドルヴィチ・ポクロフスキーの貢献はすばらしい。彼の名前は日本の音楽史に残るであろう。聖堂の聖歌隊はただ歌っているのではなく、芸術的であり、たましいがこもっている」と賛辞を送っている。またハルビンからの招待客で聖歌に詳しいパナマリョフ神父は「ロシアの聖歌、懐かしい故郷の旋律。聖歌を愛する人々の清廉な響きがお堂の上へと昇っていった。お世辞を言うつもりはまったくない。清廉な響きがある。そう、ここにあるのは敬虔そして純真で深い祈りの心を持った聖歌手の歌がかもしだす清廉な心だ。ここには祈っている人々の心をいらだたせるコロラチュラソプラノの真似事も、度肝を抜くようなテノールもない。甘ったるいハーモニーに誘惑されたたましいはうっかり音の権力に陥るのだ」(「東京復活大聖堂と関東大震災」)。このコメントの背景には一八、九世紀以来ロシアに導入された西洋音楽を模したイタリア・オペラ風聖歌への苦言がある。

また、この日ヤイチコフスキー、スモレンスキー、ストロキン、チェスノコフ、アルハンゲリスキー、カストルスキーなどの歌が歌われたとあり、大聖堂ではアルハンゲリスキーが多用されていたことが特記されている。加藤兄も晩祷の「主や爾に呼ぶ」はアルハンゲリスキーのものが用いられていたことを記憶している。

ラテン語典礼を守り続けたローマ教会と異なり、正教会は教会に集う人々が理解できる現地のことばで祈ることを伝統にしてきた。日本語聖歌の充実はニコライ大主教の遺志であり、セルギイ府主教も最重要課題と考えていた。修復成聖の時点では七割五分から九割が日本語に置き換えられていたと満足げに語った。(前掲書)

日本語とスラブ語の語順、一つの音符にあてはめるべき音節数の違いなどのために聖歌編曲は困難を極め、妻のイリナ(九四才)は「ヴィクトルは毎晩二時三時まで仕事していました」と話す。今回ヴィクトルの手書き譜のなかに復活祭聖歌譜の鉛筆書きの下書きが見つかった。早課前半の楽譜で、音符の下に日本語の歌詞がロシア文字で書かれ、その下にカタカナがふられている。あちこちに赤鉛筆の直しがあり推敲の様子が見える。日本語の不十分なヴィクトルを助けたのはイオフ日比三平神父、楽譜の清書はイアコフ日比義夫神学生(後に神父)が手伝った。この楽譜は加藤兄によって大阪で出版され、イパコイ「マリアとともに」、コンダク「死せざるハリストス」、パスハのスティヒラ「神は興き」などは今も各地で愛唱されている。

ところで、ニコライ堂敷地内で生まれ育った長女リディヤは自分を日本人だと思っていた。次第に戦争色が濃くなり、街で「ガイジン」「ロシア人」などといじめられることが多くなった。幼いリディヤが「パパ、私は日本人なの、ロシア人なの」と泣きながら家に帰ると、ヴィクトルは優しく「どちらでもありませんよ。あなたは正教の民です」と諭したという。亡命者として国を失ったヴィクトルにとって神の国こそが祖国であった。朝晩の祈りはもとより、いつも祈りを欠かさない敬虔な人であった。

一九四一年、軍事政府の要請によりセルギイ府主教は退位させられ、ニコライ堂の敷地内に住んでいたロシア人たちも強制退去になりポクロフスキー一家は横浜の鷺沼に移った。一九四三年に次女ラリサが生まれた時は、世田谷太子堂に移されていたセルギイ府主教が横浜に出向き、金ダライで洗礼を行った。これがセルギイ府主教に会う最後となり、ほどなく他のロシア人とともに軽井沢に移された。終戦の五日前に永眠されたセルゲイ府主教の埋葬式にヴィクトルが参祷したようすが「日本正教会史」に記録されている(一三五頁)。

戦後、米軍統治下でアメリカ人主教イリネイの要請でニコライ堂の聖歌指揮者の職に戻るが、戦後の混乱で聖歌隊員も集まらず思うような活動はできなかったようだ。米軍将校ウイリアム・コサーと結婚したリディヤを追って一九六二年に長男ゲオルギーを日本に残し渡米した。

アメリカでも東海岸の三カ所の教会で聖歌指揮者を務め、英語の聖歌の編曲に取り組んだ。ニューアーク聖ミハイル聖堂でヴィクトルのもとで聖歌を学んだシマンスキー兄は、「快活で誠実な人で、聖歌に関する質問はどんなときでも誠心誠意答えてくれた」と語る。

所蔵楽譜の中に英語の聖歌の下書きが多数見つかった。当時アメリカでもスラブ語ではなく自国語の英語で礼拝しようという運動が始まったばかりだったが、ヴィクトルもその一翼を担い編曲に取り組んだ。現地語の祈りを大切にする姿勢は終生変わらなかった。

聖歌指揮者引退後は娘の住むワシントン郊外に移ったが、英語の礼拝を積極的に進めていた聖マルコ教会の設立に協力した。イリノイの聖復活教会で聖歌指揮者を務めるストレルカ姉は若い頃ヴィクトルから「素敵なメゾソプラノだね。聖歌隊にはいるといいですよ」と声をかけられ聖歌に参加するきっかけを得たという。細身の体をグレイのスーツに身を包み、ほほえんで会釈する姿がとても上品だったと話す。

ヴィクトルは一九九〇年九三才の誕生日を目前にした二月一〇日永眠し、葬儀は雪の中ティーホン修道院で行われ今もそこに眠る。

第二章 ポクロフスキーの音楽

一九世紀のロシア聖歌

ポクロフスキーの音楽を考察する前に、背景となる一九世紀から二〇世紀のロシア聖歌について簡単に述べる。

ロシア聖歌の主流は一七世紀から徐々に単旋律から多声合唱へと移行した。国家の西欧化政策にともない積極的に西洋音楽が取り入られた。エカテリナ女帝はガルッピやサルティなどのイタリア人音楽家を招きイタリア風聖歌を導入した。

ボルトニヤンスキーは幼少から宮廷聖歌隊で歌い、イタリアに留学し、帰国後宮廷聖歌隊の団長に着任した。彼の音楽はイタリア的であったが奉神礼に対する深い敬意があった。それまでの地声による歌い方を廃し、ベルカント唱法を用い、声楽的な発声、発音で歌うことを教え、美しい響きの「教会的な」聖歌をめざした。さらに他の教会も宮廷教会に倣って歌うように望み、弟子を聖歌者として派遣した。また一八一六年の勅令により聖歌の作曲を制限する検閲が始まった。検閲の権限は教会ではなく宮廷聖歌隊の団長ボルトニヤンスキー自身にあった。

彼の死後この方針はさらに強化された。父フェオドル・リヴォフに続いて団長となったアレクセイは皇帝ニコライ一世の強い意向をくんで、すべての聖歌のメロディを単純化しドイツ風に和声付けし、聖歌の全国統一化を進めた。一八四八年に標準聖歌集(オビホード)を出版し、全ロシアの教会はペテルブルグの宮廷に倣って歌うように勅令を出し検閲を強化した。

宮廷と高級貴族を中心に取り入れられた西洋音楽は次第に民衆に浸透し消化されていった。教区教会を中心に市民階級のアマチュア聖歌隊が生まれ、一八六一年の農奴解放以後国民的な運動が起こり合唱面でも作曲面でもめざましい発展があった。

また、ロシア音楽史の研究が進み、ラズモフスキーやメタロフは古いズナメニイ聖歌を見直し、そこから単なる西欧の模倣ではないロシア独自の合唱聖歌が創り出されていった。聖歌の自由を押さえ込んできた検閲も一八八〇年には有名無実になり、バラキレフやリムスキ・コルサコフなどの新しい視点を持つ音楽家が宮廷聖歌隊長に就任し改革を行った。アルハンゲリスキーは初めて女声を加えた聖歌隊を組織し、モスクワではオルロフ、スモレンスキーがシノド聖歌隊の指導を始めた。作曲家たちは古い聖歌のメロディをモチーフにして新しいロシア合唱聖歌を生み出していった。参考文献 ガードナー「ロシア正教会の聖歌」モロザン「革命前のロシア合唱音楽」ゼルノーフ「ロシア教会史」

日本の聖歌

日本の教会も当時ロシア教会の一教区であり、導入された聖歌の大半はリヴォフ・バフメテフのオビホードを範にしている。しかしニコライ大主教は自由な発想の持ち主で、日本風にメロディが変化することを歓迎し、チハイによるオリジナル聖歌も積極的に取り入れた。(中村健之介『宣教師ニコライと明治日本』岩波新書)

セルギイ府主教とポクロフスキーが紹介した聖歌には、明治二六年、四〇年発行の四声聖歌譜に収録されなかったボルトニヤンスキーやマカロフ、またアルハンゲリスキー、カスタルスキーなど二〇世紀初頭に発表された近代ロシア聖歌が幅広く含まれた。

ポクロフスキーの編曲について

ポクロフスキーの作品に「翻訳」「改訳」と付記されていることに疑問を持たれた方も多いと思う。これは正教会用語で「ペレヴァディーチ」(翻訳、解釈の意)、祈祷文に合わせて音楽をアレンジすることを言う。

西洋音楽の常識では日本語訳の歌詞に合わないからと言ってメロディを変えることはありえず、原語で歌うことを選ぶ。しかし正教会では祈祷文が現地語で歌われ信徒に意味が伝わることが優先され、そのため言語自体のもつ音楽性が尊重される。ペレヴァディーチには単なる編曲以上の意味がある。

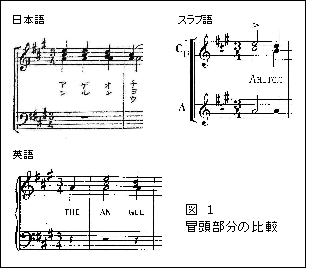

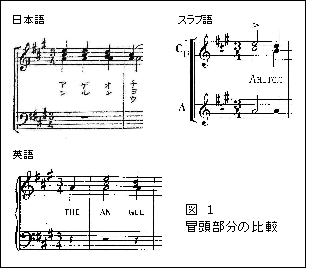

マカロフの「アンゲル恩寵」を例にあげよう。まず冒頭の「アンゲル恩寵」の部分を比較すると、三拍のうち、スラブ語が「アーンゲル」と二分音符と四分音符に分けたのに対し、日本語では四分音符三つで「アン・ゲル・恩」をあてはめている。参考に英語のものを見ると「The

angel」に対し、弱拍の四分音符を加えて「The」にあてはめ「an-gel」を二分音符と四分音符に分けており、言語に合わせた調整を見ることができる(図1)。

「また言う、よろこべよ」では「た」と「言う」の音符が三拍から二拍に減らされている。「また言う」のことばのリズムに配慮し、三拍ずつとって間延びするのを避けた。

後半部分ではさらに大胆な加筆がある。日本語は音節数が多いため「爾にかがやけばなり」の「やけばなり」(図2)や「主の復活を喜び給へ」の「主の」の部分はスラブ語版にないメロディが挿入されている。小さなメロディの挿入や入れ替えはビザンツ以来の古聖歌(チャント)では伝統的に行われる手法で、近代聖歌の編曲にもしばしば応用され、スラブ語から英語への翻訳にも頻繁に見られる。

また、ティト加藤兄によると「・あらたなる」という歌詞は本来後打ちの弱拍から入るのだが、日本人がどうしても後打ちができないために、やむなく「あーらたなる」と最初を二拍にすることでスタートを揃えた。実際に歌う人たちへの柔軟な配慮があった。

昭和一四年発行の「ポクロフスキー改訳聖歌集」と「復活祭聖歌集」には七二曲が収録されているが、アルハンゲリスキー(一六曲)が飛び抜けて多い。アルハンゲリスキーはそれまでのボーイソプラノ(アルト)と男声の編成に代えて女声を導入したため、混声聖歌隊に歌いやすかったことが理由の一つと思われる。

正教会の伝統は歴史のある時点で完成するものでも凍結されるものでもない。イコンは既存の作品を手本にしつつも単なるコピーに終わらない。聖歌も言語や地域、時代を反映し様々な姿を現す。

セルギイ府主教とポクロフスキーはニコライ大主教の意志を継いで、ロシア聖歌の豊かな果実を日本語聖歌にしてとりいれた。ポクロフスキーは日本人の助けを借りながら、日本語聖歌をふやし、聖歌隊で実際に歌ってみながら何度も手直しを加えていった。

彼らの仕事を継いで、さらに歌いやすく、さらに美しい日本語聖歌を模索していくことは現代の日本人聖歌者の責務である。そのとき、祈りのことばへの深い理解とともに現実の教会の状況への正確な洞察と、ともに祈る仲間への愛の配慮と柔軟な対応が求められる。そこでの小さな工夫の積み重ねがやがて日本の聖歌の伝統を生み出してゆくだろう。「教会」が心と口を一つにして祈るために聖歌が与えられたのだ。現実を離れた理想主義は正教会とは無縁である。聖歌は常に教会のうちに「生きる」のである。