1853�N�i�Éi6�j���D���q�A��S�N�ɂ킽�鍽�����������B�A�����J�ɑ����āA�C�M���X�A�I�����_�A���V�A�Ƙa�e�����A���قɃ��V�A�̎��ق��J���ꂽ�B����̎��̓C�����E�S�V�P���B�b�`�A1858�i����5�j�N�ɕ��C����B�S�V�P���B�b�`���g���A���E�҂̉ƒ�Ɉ炿�A�y�e���u���O�_�w�Z���ƌ��Z�N�߂������鋳�ɏ]�������Ƃ����o���������A���{�ɂ�����鋳�̉\���ƁA����ɒl����l���̔h�����@���@�ɐi�����Ă���i�������V��w�j�R���C��勳�Ɩ������{�x��g�V���j�A��̃j�R���C�t�ɂ��鋳��挩���Ă����B

�C�����E�}�A�z�t�̌�C�̔��ٗ̎��ٕt���i�ՂƂ��āA��܍̐N�C���i�Ճj�R���C�i�J�T�[�g�L���j���A1861�N6��14���ɗ�������B�̎��ٕt�������ŁA�����s���邩�����A���{��A���w�A���{�̏@���A�������w�сA�鋳�������n�߁A1868�i����1�j�N�A�L���X�g���֗߉��ŁA�p�E�F���V�ӑ������n�߂Ƃ����O�l�̓��{�l���҂��B

���{��ŋF��

������͂��̍��̌���ŋF��B���{�l�ւ̐鋳�������n�܂�ƁA�܂����{��̋F�������K�v�ƂȂ�B������̋F���͔����ȏオ���̂Ő�߂��邪�A���̂̉̎��́A�w���یo�x�A�w�����o�x�ȂǗl�X�ȋF�����Ɏ��^���ꂽ�F�������̂��̂���Ȃ�B������̐��̂͋F���̏����w�i�ł͂Ȃ��A�F�肻�̂��̂S���A�_�̃��b�Z�[�W��`���A�M�k�̐_�w����̓��������̂ŁA���}�ȋF�����|�K�v�ł������B�F�����̃e�L�X�g�͖c��Ȃ̂ŁA�Ƃ肠�����A���[�̋F���A���j���̐��̗�V�A�y�j���̓O�铘�ɍŒ���K�v�ȃe�L�X�g����n�߂��B

1868�i����1�j�N10���̃C���m�P���e�B�t[*1]�Ɉ��Ă��莆�ɁA�u��������A�w�l�������x�A�w�g�k�s���x�A�w�g�k�̌����x�A�w�g�k�p�E�F���̏��D�i�p�E�����ȁj�x��A�w���j���x�A�w���̊Ӂx�A�w�����ⓚ�x�A�w���[�̏��F�����x����A�X���u�ꂩ��w�[�֗�V�x�Ɓw�A�����x������Ɓv��������Ă���B�i�O�䓹�Y�̖w�鋳�t�j�R���C�Ɩ������{�x�j

�����̐M�k�̑����͎m���o�g�҂ŁA�����͕��m�̋��{�ł������B�j�R���C�t���g�����łɊ��Ђ��w��ł���A�o���ɂƂ��Ċ����i�������j����̘a��͈�Ԏ���Ƃ葁�����@�ł������B�����͈ꔪ�Z�ܔN����C�ŏo�ł��ꂽ������1864�N�ɐ�����Ŋ��ꂽ�{�́w�V��ِ��o�x��p�����A���������鋳�c�ł͂��̑��ɁA�w���r�o�x�A�w�����o�x�A�w�o�x�A�Ȃǂ̋F����������Ă����i���ۍN�v�w���{������j�x���{������j�B �j�R���C�t�̎苖�ɁA�ǂꂾ���̊�����F���������������s�������A�S�V�P���B�b�`�������`���Ɍg����Ă���������������قɂ�������Ă����\���͂���B

�Ƃ��낪�A�܂��Ȃ��j�R���C�t�͒�����̐����e�L�X�g�ɋ^�������A���V�A���A����X���u���ׁA����Ƀ��e������i�E���K�[�^�j��p�����Q�Ƃ��A�M���V�A��V�������肵�A�e�łň�s��s���m���߁A����ɋ����C�I�A���̉��߂����Ȃ���|�Ȃ����Ă������B���̕��@�Ő��g�k�p�E�F���̏��D�̂����A�K���e�B���A�G�t�F�\�A�t�B���s�A�R���T�C�ƃ��}������������ƁA�܂���ɖ��l�������Ǝg�k�s�����Ȃ����K�v���q�ׂĂ���i�w�L���X�g���ǖ{�x1869�N1�����^�|�Y�j�[�j�G�t�E�������V���w�������{�ƃj�R���C��勳�x�j�B

�j�R���C�t�͍ŏ��̋A����1869�`71�i����2�`4�j�N�Ƀ��V�A����Δň���̋@�ނ������A��A1872�N�i����5�j�N�ɏ㋞�A��w�����ȏo�Ŋ������n�߂��B

��_��ɗp����{�i�I�ȑ����̋F�������o�ł����̂́A1884�i����17�j�N�́w���یo�x��҂��˂Ȃ�Ȃ����A����ɐ悾���Ďb��I�Ȑ��̕��A�F�������������Ă���[*2]�B�j�R���C�t�́A�Ƃ肠���������A�����j���̋F�����s����悤�Ɏb��I�Ȕł����A���H���Ȃ���̐��ȁA�������d�˂��B��r����ƁA���������A�w���̕��x�i����10�N�ȑO����j�A�w���یo�x�i1884����17�N�j�A�w���r�o�x�i1899����22�N�j�w�����o�x�i1909����42�N�j�ŁA�ł��d�˂邽�тɁA��萳�m�Ȗ�ւƉ�������Ă���̂��킩��B

�܂��A�ŏ��Ɂw�����o���x�i1885����18�N�j���o�ł��āA����̋F���ɕK�v�Ȃ��̂����A��Ɂw�����o�x�i1909����42�N�j�S�̂��o�ł���A���邢�́A��ցA���T�́w�����x�i����35�N�j���o���āA��ɎO�̍o�i1911����44�N�j������o�ł���Ƃ������@�́A�j�R���C�t�̖|����j�����X�F�������{���Ă������ƂɎ�Ⴊ�u����A�ɂ߂Ď��ۓI�ł��������Ƃ�����������

�̕ω��̗�@�u�V���I���̏j���v

���̕��@�i������Z�N�j�������A������Z�N���̔ł̍ĔłƎv����B

��捡���̌��ɏz���Ď��̖l���ׂ��A���R�Ƃ��Ă��炵�ނׂ��B�W�䂪�ڂ͂��łɎ��̋~������B�������̑O�ɔ��ւ�Ƃ���̂��́A���ƂȂ�ĈٖM���Ƃ炵���̖��C�Y���C���̞Ă�����ɂ��B

���یo�@�ꔪ���l�i�����ꎵ�j�N

��ɂ⍡���̌��z�Ў��̖l�����R�Ƃ��Đ������ߋ��ӊW�䂪�ڂ͎������̑O�ɔ��ւ��~�������营��ٖM�l���Ƃ炷�̌��Ǝ����C�Y���C�����̞ĂȂ�

��֑��T�������Z��i�����O�܁j�N

��ɂ�A�����̌��z�ЂāA���̖l���ׂ��A���R�Ƃ��Đ������ށB�������W�䂪�ڂ͎��̋~��������A�����ݖ��̑O�ɔ��ւ��҂Ȃ�A����ٖM�l���Ƃ炷���A�y�ю��̖��C�Y���C���̞ĂȂ�B

���{��ʼn̂�

���{��̐��̂́A���Ȃ葁����������̂��Ă����B�p�E�G���V�ӂ́A�j�R���C���㋞������A�A�i�g���[�_���ɋ��͂��Ĕ��قŋF�����s�����B�P�W�V�R�i�����U�j�N���̂��ƂƎv����B�V�ӎ��g�̂��Ƃɂ���

�����ɂĖ������F�����s���Ȃ������Ƃ��ɔ��قɂ͎n�߂��Ă������i���j���������������I�V�A�����̐l������Ȃ��̉r���Ɖ]���ĕʂɂ���܂���B�z���\�������r����椌o�҂ł������B�i���j�ŏ��Ɏ��́u�����߂�v��傾������{�̌��t�ɂ��āA���ꂩ��i�X�ƘI�����{��ɂ��āA���{�̌��t�ʼnr�����o����悤�ɂȂ�܂����B�i�P�W�X�S�����Q�V�N�R���P���w�����V��x�R�P�W���j

�܂��A�吳�P�Q�N�ɍ��쐴�g���Ҏ[�����w���������n���\�N�L�O�x���ɂ��A�����S�N���T���g�t�̕⍲�ɂ���ē��{�l���̑����g�D����Ă������Ƃ��L����Ă���i���������w�L���X�g���Ɠ��{�̗m�y�x���Ёj�B

���وȊO�ł��A�e�n�œ��{��ɂ��F�����s���n�߂Ă����B��䋳��r�̑��̋L�^�ɂ��A�P�W�V�R�i�����U�j�N�X���Ɂu���V��A���E�B�A���퐶�Ȃ�ҁA�䓙�����߂�v[*3]�u��̓ƈ�q�y�ь��Ȃ���̥�����v�̐��̂��o�ł���̂��Ă����i�O�Y�r�O�Y�A�w�{�M�m�y�ϑJ�j�x�������@�j ��Ɂu���Ȃ�_�A���Ȃ�E�B�A���Ȃ�퐶�̎҂楥��v�u�_�̓Ɛ��̎q�v�Ɖ������ꂽ�B�����V�N�Ƀ��V�A�Ŕ��s���ꂽ�w�䂪������n�Ǝ���x�i�O�䓹�Y�̖j�ɁA���̗�V�����{�l�̐��̑��ɂ���ē��{��ʼn̂��Ă��邱�ƁA�����f�B�̓��V�A����̂��̂Ɩw�Ǔ����ł��邱�ƁA�I�铘�i�O�铘�j���|�ł��������ē��{��ōs���邱�ƂɂȂ������Ƃ�������Ă���i�w�{�M�m�y�ϑJ�j�x�j�B

���āA���{��œ��{�l�����̂��̂��n�߂�ɂ������āA�������̍���l������B�O�q�����F�����̖|��̖��ɉ����āA��ڂ̓��V�A���̂̃����f�B��|���e�L�X�g�ɓ��Ă͂߂邱�ƁA�O�ڂ͉̂���悤�ɓ��{�l�ɉ��y������{�����Ƃ��������B

�V�ӂ͑O�f���Łu���̂����Ƀ��R�t���Q���ē��{�̌��t�ɕ������āA�{���̉̂��o���܂����v�ƋL���Ă��邪�A���ꂪ�A�i�g���[�_���̒�A���R�t�E�`�n�C�ŁA�P�W�V�R�i�����U�j�N�ɗ�������i�ݔC�F�P�W�V�R-�P�W�W�O�j�B���قŌZ�������Đ��̎w����������A�P�W�V�S�i�����V�j�N�ɏ㋞�A���{�ꐹ�̕��̍쐬�A�l�����̑��̎w���A�r���w�Z�ł̐��̋��t�̈琬���s���A���{�ꐹ�̂̊�b��������B�`�n�C�̓��X�N�����邢�̓y�e���u���O�̉��y�@�̏o�g�Ƃ��i����D�v�j�A����̃��[�Q���g�w�Z�i���̎w���җ{���w�Z�j�̏o�g�Ƃ��i�|�Y�j�[�j�F�t�j�����邪�A������ɂ��搼�m���y���C�߂��l�ŁA�`�F���A�s�A�m�̉��t�ƂŐ��̎w���ɂ̓��@�C�I������p�����B

�㋞��̃`�n�C�̑�d���́A���{�ꐹ�̂̉��y�t���ł������B�O�q�����V�ӂ̉�z�ɂ���悤�ɁA�ŏ��́u�����߂�v����A�������{��̉̂𑝂₵�Ă������B�`�n�C�̗����ɂ���āA�P���i���j�]���ʼn̂��P�������́j�A���Ŏl���̐��̗�V�A�O�铘�Ȃǂ̎�����́A���ɍՓ����̂����y�t�����ꂽ�B��N�̓`�n�C�̓��{������g�ق̒ʖ�Ƃ��ē�����قǏ�B�����悤�����A�����̖|��A���y�t���ɂ̓j�R���C�t�̗͂��������Ȃ������Ǝv���� �B[*4]

���ŋ߂܂ŗp�����Ă����ʏ́w�����x�i�P�X.�T�~�Q�T.�Ocm�j�̐Δō��萹�̕����邢�͂��̑O�g�͖����U�N�ȑO����o�ł���Ă����ƍl������ �B[*5]��L�̐��r�̑��̋L�^�Ɓw�䂪�����n�Ǝ���x�̋L�q�̑��ɁA�P�W�V�W�i�����P�P�j�N�̕��ɂ͓����ł͎l���̉r�����A�܂��n���ł̓`�n�C���ɂ���ē��{��̉̎���t����ꂽ�P���̐Δō���̊y�������łɑS���ɔz�z����A�e����Ɋy���̓ǂ߂���̂����ĒP���ʼn̂��Ă����Ƃ���i�������V���w�����̓��{�n���X�g�X������@�j�R���C�̕��x�����فj�A�����P�S�N�̃j�R���C�t�̓��L�ɂ��A��B���k���Ɋe�n�̐M�k���y���������ĉ̂��Ă����l�q��������Ă���i�������V���w�鋳�t�j�R���C�̓��L���x�k�C����w�}�����s��j�B

���y����

�{��������̂̓`���́A�̎��ƂȂ�u���Ƃv���̂��̂̎��}�g��Y�������W�������̂ł����āA���q�������Ȃ��A���K�����������������ł���h���~�t�@�Ƃ͈قȂ���̂ł��������A���{�ɂ����炳�ꂽ���̂́A���V�A�̐������ɂ���Ă����ނː��m���y�̉��K��L���@�i�ܐ����j���p�����Ă���A���{�l�ɂ́A������ŗL�̉��y�Ƃ��Ă����A���m���y�̈�Ƃ��Ď����ꂽ�B

����̎������́A���m���y�ɂ�����������ł��邪�A�����̓��{�l�ɂƂ��Ă͑�ςȋ�J�������B�O�q���V�ӂ̉�z�ł��A�V�ӂ́u�w���r���̉́v���ă��V�A�l��������������A���邢�̓V���I���O�䓹�Y�̓h���~�t�@���̂����ɁA���炭�������炷�悤�Ɍ����A���̑��ɓ���Ȃ������Ƃ����G�s�\�[�h���q�����Ă���i�O�䓹�Y�w��ڒf�Ёx�O�䓹�Y��ژ^�j�B�V�ӂ̉̂ɕ������l�̘b�����D�v�́A�u���{�̗w�Ȃ̐߂������ɋ`���v�߂��A��̈ꕪ���[�S�̂悤�Ȑ߂Ō`�e�ł��Ȃ��ʔ����߂������v�Ɠ`���Ă���i�p���V��\�w�y�E��ژ^�x���̌܁A�w�y���x��S���Q���^�w�L���X�g���Ɠ��{�̗m�y�x������p�j�B����́A�V�ӂ́u�䂪��v���`�n�C���̕����A�Z���K�a�������A�l���̋ȂƂ��ăA�����W���A�����̂��Ă���Ƙb���Ă��邪�A�����S�O�N�̐��̕��ł́u�䂪��v�ԊO�i�f�E���E�H�t�X�L�[��ȁj�A�u�p�E�G���n�ӎt�̋Ȃɂ��v�ƃT�u�^�C�g���̂������̂�����ł��낤�B�n�ӎt���V�ӎt�̌�A�ł͂Ȃ����Ǝv���� �B�u�䂪��v�P�Ԃ𐼗m���K�Ɋ���Ă��Ȃ����{�l���A���{���@�i�A���@�j�ɋ߂����̂ʼn̂��ƁA���̂悤�ɂȂ邩������Ȃ��B[*5]

���قɂ����鐹�̎w���̗l�q�́w�������y�ɏA���āx�i���ҕs���j�ɁA���t���ʂ����A�h���~�t�@���m��Ȃ����k�ɋ������J������������B

�����̈���������A�`�n�C�t���A�����k�̔��������݂��A�����̉��K��p���āA�P�Ɂu�A��v�u�A��v�u�A�O�v�u�A�l�v�Ƃ��ӂ��@���A�����𒀂ЂĎ������o�����߂���B���ɗL���̉��K�������āu�h��v�u����v�u�~�O�v�u�t�@�l�v�u�\���܁v�u�����Z�v�u�V���v�Ƃ��ӂ��@�����ւ��߂��ɁA���k�͎z���H�����āA���������̑O�Ɂu�A�v�̎������炵�āu�A�h�v�u�A���v�u�A�~�v�Ə��ւ����@���A�R��ǂ��A����̈ӂɏo�ł��ɂ��炸���āA����̒ʂ�����Ǝ��̂��܂��J�������肵�Ƃɂ��Ȃ�B

�r���w�Z�͂P�W�V�Q�i�����T�N�j�ɊJ���ꂽ�B�j�R���C�t�͋F���ɂ����鐹�̖̂������d�v�����Ă���A���̑��̗{���Ɛ��̋��t�ɂ�鐳���`�������݂��i���ۍN�v���w���{�����j�x�j�B�`�n�C�ƌ�Ƀ��E�H�t�X�L�[�����S�ɂȂ��Ďw���ɂ�����A���̂̑����u�o�A���̗�V�������d�_�I�Ɋw�сA���̑��ɓ`���Ҋw�Z�̍u�`�u�����B��]�҂ɂ́A�o�C�I������s�A�m�Ȃǂ̊�y���t�A�a���w�Ȃǂ̍�E�ҋȂ��������A�����Ƃ��Ă͍ō������̉��y���炪�{����Ă����i�w�L���X�g���Ɠ��{�̗m�y�x�j�B����D�v�͖����Q�O�N����V�N�ԉr���w�Z�Ŋw�Ԃ��A���y�p��Ƃ��ăt�����X�ꂪ�p�����[*6] �A�\���t�F�[�W�����������A��Ή���������Ă������ƁA���ɂ���Č������`�F�b�N����āA�����ǂɕғ����ꂽ���Ƃ��q�ׂĂ���i����D�v�w�������y�ɏA���āx�j�B�_�w�Z�r���w�Z������{�l�̐��̎w���ҁA���y�Ƃ����܂�Ă������B���}����t����A�A���L�Z�C�����b�O�Y�A�y�g�����C�яd�g�A�C���m�P���e�B���{�i��������j�ÔV�i�i�P�W�X�P�N����R�N�ԃy�e���u���O���y�@�ɗ��w�j�A�C�A�R�t�O�c�͐i�߁A�C�I�A�������Z�Y�Ȃǂ̖���������i�w�L���X�g���Ɠ��{�̗m�y�x�j�B

�܂��A�P�W�V�T�i�����W�j�N���A���̑��̂��߂Ƀf�X�J���g�i�\�v���m�j�ƃA���g���K�v�ɂȂ菗�w�Z���J�݂����B�i�P�W�V�W�i�����P�P�j�N�̕��w�����̓��{�n���X�g�X������@�j�R���C�̕��x�j�@���V�A�ł́A�������͐��ς��O�̏��N�����������A���{�ł͂��������������̗p�����B [*7]

�`�n�C�ɂ�鉹�y�w���͖ڊo�܂����i���������A�P�W�V�W�i�����P�P�j�N�̕��ɂ��A��������ł́A�_�w�Z���k�Ə��w�Z���k����Ȃ鐹�̑����l�����ŁA���̋���͒P�����i�P���j�ʼn̂����i�w�����̓��{�n���X�g�X������@�j�R���C�̕��x�j�B�r���w�Z�Ŏw���������k���A�e�n�֎U���Đ��̋��t�Ƃ��ē`�������B�w�鋳�t�j�R���C�̓��L���x�ɁA�P�W�W�P�i�����P�S�j�N�̏�B�A���k����̍ہA���}����t���A���Ɛ��̎w���ɂ���Đ��̂���B�����l�q���`����Ă���A

�������A�����J���̎���A���m������������邱�ƂɔM�S���������{�l�ɂ́A���̂͋F��Ƃ��Ă����A�D�ꂽ���m���y�̈�Ƃ��ē��O����^�A���D�����X�����������B������̐_�w�Z�r���w�Z�A���邢�̓��V�A�֗��w���Ċw�҂��A�����̂��߂ɉ��y���t�Ƃ��ē�������A�ʖ�ȂǂƂ��ĊO���ֈ���������Ă��������Ƃ������A�K����������̐鋳�����ɏ\���v���ł����Ƃ͂����Ȃ��B���R�̈�ɂ́A��̖�肪���邾�낤���A���̑��ɂ��A�L���X�g�����Ƃ��āA���_�I�Ȃ��̂Ƃ��Ăł͂Ȃ��A��i���̐i�����A�Ȃɂ��n�C�J���Ȓm�I�����Ƃ��Ď����X��������A�j�R���C�t���g�����{�l�Ƃ̈ӎ��̈Ⴂ�ɓ��f�������Ă����i���ۍN�v�w���{������j�x���{������j�B

���{���̂̂��ƂɂȂ������V�A����

���m���y�Ƃ̈Ⴂ

���A�������̉̂��u���́v�͐��m���y�̉̏��@�≹���A�a���Ȃǂ�p���Ă���B���m���y�̒m����Z�p�͐��̂��̂��ۂɂ���ϗL�p�ł��邪�A�u���́v�̂Ƃ炦���̍��{�����[�}�J�g���b�N�̏@�����y��v���e�X�^���g�̋���̎^���̂ƈقȂ�B���[�}�J�g���b�N����O���S���I���̂������u���Ȃ�v�̂Ƃ��ďj�������Ƃ�����A���m�ɂ����Ă͑��̉��y�̈�͐l�Ԓ��S�̕����Ƃ��Ĕ��W�����B�@���I�ȃe�[�}����ȉƂ̃��`�[�t�̈�ɂȂ�A����𗣂�Ē��O�̑O�ʼn��t�����悤�ɂȂ����B�������A�[���M�I�����ƋF��̐S���Ȃ���ΗD�ꂽ�@�����y�͐��܂�Ȃ����A����͂���Ŋ�����^�����邪�A���̍�i�͂����܂ō�Ȏ҂̂��̂ł���A���t�҂͎����̉��t�O�ɒ���������̂ł���B

������̐��̂́A����A�W�܂��ċF�邽�߂ɑ��݂���B���O�͂��Ȃ��B�ӏ܂��邽�߂ł��Ȃ���Ύ��ȕ\���̏�ł��Ȃ��B���̂̂��Ƃ͐_����̐M�k�ւ̃��b�Z�[�W�ŁA�����ɐM�k����_�����Ă̊��ӂ̂��Ƃł���B������^�Ԃ̂ɂӂ��킵����蕨�Ƃ��Ẳ��y���^������B���Ƃ͉��y�ƈ�ɂȂ邱�ƂŁA���Ƃ̂�����ʂ��T�|�[�g����A���܂����̉��[���܂ʼn^���B�C�R�����u�@����v�ƈႤ�̂Ɠ����ł���B���̂͐_�̂��̂ł���B�̏����Y�����ł͂Ȃ��A�F�肻�̂��̂ł���B

�]���ă��[�Q���g�i���̎w���ҁj�̖������A���̂��Ɛ��m���y�̏ꍇ�Ƃ͈قȂ��Ă���B��{�I�ȉ��y�I�Z�p��m���͂������K�v�����A���̏�ɁA�F���̍\����m��A�F�����ɕ\���ꂽ���e�𗝉����A�F��������y�̓����ւ̐[�����@�����߂���B��̓I�ɂ́A�F��̗����c�����A����̏�ԁi���̑�����\���ĉ̂��̂��S���ʼn̂��̂��A�l�����P�����A�`�����̂��ߑ㉹�y�ɂ����̂��A�����̍L���A���E�҂̐��̎��A�̂��҂̋Z�ʂȂǁj�A���̓��̃e�[�}�Փ����������ւ��A�i�ՋF�����勳�F�����j�Ȃǂ��l�����Ăӂ��킵���̂�I�я������A���ۂ̎̕��ɂ͐_�i�₻�̂ق��̓�����₦���@�m���Ȃ���A����S�̂��������킹�A�F������Ȃ��i�ނ悤�Ɏx����B�F��͂ЂƂɂȂ�˂Ȃ�Ȃ��B

�j�R���C�t�͐��̂ɑ�ό����������ƌ����邪�A���L������ƁA�̂̏�艺��ł͂Ȃ��A��������Ȃ������Ƃ��A���̂��̗���𗐂����Ƃ��ɁA���̎w���҂��Ă�Ō��������ӂ��Ă���B�F��S�̂ɉe����^���Ă��܂����̖̂����̑傫�����悭�m���Ă�������ł���B

�P�X���I�̃��V�A���̂ƃI�r�z�[�h

������̐��̎j���Ȃ��߂�ƁA���̏�A���̎���̏ɉ��������������x���s���Ă����̂��킩��B�悭�L���X�g���{���̓`���𐳂����`����̂�������ƌ����邪�A����͓���̖ڂɌ�����`�𐡕������킸�ێ����邱�Ƃł��Ȃ��A���ł��ǂ��ł��g���邨��{���������̂ł��Ȃ��B���ꂼ��̂����ꂽ�����̒��ŁA���_�̓����ɏ]���āA�X�̎���A�X�̋���F��̒��őI��ł������Ƃ��̂��̂�������̓`���Ƃ�����B

���Ƃ��r�U���c�̎���ɂْ͈[�_���̌��ʂ����f���ꂽ���̂�������� �A�������_��̔��W�ɉ����Đ��̂̉̂�������e���ω������B[*8]���V�A�`���ł̓X���u��ւ̖|�s���A�r�U���c�̐��̎҂������āA���Ƃ̃����f�B��ێ����悤�Ƃ������A����\���̑���▯�����f���āA�Y�i���j�[�ƌĂ��Ǝ��̐��̌Q�����܂�Ă������B�n�搫�A�������A�ߑ�ł͐��m�̉e���������āA���y�ʂ͏�ɕω����Ă����B���e����̃O���S���I���̂����𐢑����y�Ɛ藣���ĕۑ��������[�}�J�g���b�N����ƈقȂ�A������̐��̂͏�ɂ��̎���A���̒n��̉��y�f���Ă����B����������A���̎���̐l�X�ƂƂ��ɂ������B

���{�ɐ�����`����ꂽ�P�X���I�܂łɁA���V�A�͐��m���y�̑���ȉe�����Ă����B���Ȃ�ȑO����L�G�t�ȂǓ쐼���V�A�𒆐S�ɐ��m���y�̉e�������������A�P�V���I�Ɏn�܂�s���[�g�����ȗ��̋��͂Ȑ���������ɂ���ĉ��y�݂̂Ȃ炸����̑g�D�S�̂��������̔g�ɂ݂̂��܂ꂽ�B���勳�����p���ꂽ�̂� �����āA����܂Ń��V�A���̂̃��f���I���݂��������勳�t�����̑�����������U�ɒǂ����܂�A����ɑ����āA��萼���w���̋����y�e���u���O�̋{��t�������̐��̑������V�A���\����悤�ɂȂ�[*9]�B����c���̓C�^���A���y���w��ł����{���g�j�����X�L�[�ł������B���V�A�̊e�n�ŗl�X�ȃ��@���A���g�������ĉ̂��Ă����P�����̓`�����́ichant/���������u�r�j [*10]�ɑ����āA�C�^���A�A��Ƀh�C�c�̉��y��@�������ꂽ�����������̂��嗬�ɂȂ��Ă䂭�B�����Q�U�N���s�́w�����x���̕��̉��t�Ɂu���̉ߔ��͗L���Ȃ��Ȏ҃����t�o�t���e�t���t����̎l�d�������̃��R�t�E�`�n�C�t�̖|��i���y�t���̈Ӂj������̂Ȃ�v�Ƃ���B�����t�Ƃ̓A���N�Z�C�E�����H�t�A�o�t���e�t�̓j�R���C�E�o�t���e�t�ł���B�ޓ��͑������ŁA�y�e���u���O�{��t�������̐��̑����y���߁A�V�쐹�̂̌��{���s���A�`�����̂����ׂĘa���t�����Đ��m���y���ɃA�����W���A����W�����̏W�w�I�r�z�[�h�x [*11]�i�����H�t�łP�W�S�W�A�o�t���e�t�ɂ������łP�W�U�X�j���o�ł��A����ɑS���V�A�̋���w�I�r�z�[�h�x�̂Ƃ���ɉ̂����Ƃ����������B [*12]

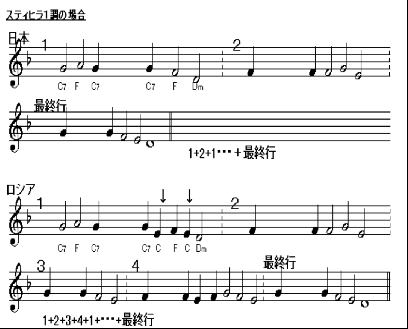

���{�鋳�c�����V�A����̂P�ł���������A���R���́w�I�r�z�[�h�x�ɏ]���`�����������Ǝv����B�I�r�z�[�h�͌ܐ�����p�����l���ʍ��̃p�[�g���ŏ�����A�o�X�̓w���L���A���̎O�p�[�g�̓A���g�L���Łu�h�v�̈ʒu���������B�I�r�z�[�h�ɂ͓`�����̂�a���t�����������̂��̂ƑS���ߑ㐼�m���y�̎�@�ɂ���ď����ꂽ��i�����݂��Ă���B�`�����̂���̉̂́A���L�̃I�X���O���V�A�����Ƃɘa���t������č���Ă���B

�I�X���O���V�A

���āA���{�ɂ����炳�ꂽ���V�A���̂́A�y���ɂȂ����l���̃I�r�z�[�h�̑��ɁA�j�R���C�t��V�A�l�����҂��L�����Ă����I�X���O���V�A�i�����A�I�N�g�G�R�X�j�Ƃ����̂���������B����̓��V�A�ł͋����҂̐g�ɂ����{�I�Z�\�ŁA���i�O���X�j�ɂ���ĈقȂ�ȒP�Ȑ�����^�̑g�ݍ��킹�ƌJ��Ԃ���p���āA�F���������Ȃ���A�����A���������Ȃ��瑦���Ń����f�B�Ă͂߂ĉ̂��B����͈ꐺ�ł��A�O���l���̑����Ńn�[���j�[�����邱�Ƃ��ł��A���ł����̂̊�{�ƂȂ��Ă���B

���̃I�X���O���V�A�͒n���ɂ���đ����̍�������A���{�̐��̂̓y�e���u���O�̓`�����p�������̂ƍl������B�j�R���C�t���y�e���u���O�_�w�Z�̏o�g�ł��邱�ƁA���݃y�e���u���O�ŕW���I�ɉ̂��Ă���g���p���A�X�e�B�q���A�C�����X�ȂǂƔ�r����Ζ��炩�ł���B [*13]

�`�n�C���_�w�Z�̃��[�Q���g�N���X�̏o�g�ł���A�I�X���O���V�A�̊�{�I�����f�B�͏n�m���Ă����͂������A�j�R���C�t�⑼�̃��V�A�l���E�҂����R�g�ɂ��Ă����B

�̂��Ƃ��͋�Ǔ_��F�����̋��Ȃǂɒ��ӂ��Đ����s�ɕ����A���߂�ꂽ��^�̃Z�b�g���������Ă͂߂Ă䂫�A����ɁA�`���▖���̌�̃A�N�Z���g�ʒu��C���g�l�[�V�����ɏ]���Ĕ��������s���B�������A�I�X���O���V�A�̓X���u��Ƃ������ꂻ�̂��̂����������Ă��鉹�y����h�����Ă������̂Ȃ̂ŁA�ȒP�ɑ����œ��Ă͂߂ĉ̂����Ƃ��ł��邪�A�C�����X�Ɍ����Ă̓����f�B�����Ƃ����G�Ȃ̂ł��炩���ߕ��ʂɏ�����邱�Ƃ������悤�ł���B

���{�ʼn̂��Ă���g���p����X�e�B�q�����A�ȒP�ȃ����f�B�̌J��Ԃ������������邪�A�I�X���O���V�A�̃��[���ɏ]���ċF�����ɉ��y�t�����A�y�����������̂ł���B

��{�I�ɂ͂��̓���Q�l�ɂ��āA���{��̋F�����Ƀ����f�B�����Ă͂߂Ă��A���{��̐��̂̊y���������쐬�o�ł���Ă������B

�I�r�z�[�h�Ɠ��{�̐��̕��i�l���j�̔�r

���āA�P�W�U�X�N�Ƀ��V�A�ŏo�ł��ꂽ�o�t���e�t�ŃI�r�z�[�h [*14]�ƂP�W�X�P�i�����Q�U�j�N�ł̐��̗�V�i�l���j�̊y�����r���Ă݂����A���^���ꂽ�Ȗڂ��A������قȂ�̂ŁA�I�r�z�[�h�����̂܂ܗ��p�����Ƃ������A�j�R���C�t�A�`�n�C��E�H�t�X�L�[�����{�̎l�����̑��̂��߂ɍ�����V�����ȏW�ƍl������B�`�n�C�A���E�H�t�X�L�[���V���ɍ�Ȃ������̂������܂܂��B�A�����r����ƁA�I�r�z�[�h�P�W�U�X�N�����{�̎l�����J���i�\�v���m�ƃA���g�̊Ԃ��U�x�ȏ゠��A�L�������K�v�Ƃ���j�̕Ґ�������Ă��邪�A�I�r�z�[�h�̓\�v���m�����{�̂��̂����A����ɍ����A�o�X�Ƃ̕�������ɍL���ݒ�ɂȂ��Ă���B�u�_�̓Ɛ��q�v�u���a�̗���݁i�e���݂̕������j�v�Ȃǂ����l�ł���B���̏ꍇ������̓\�v���m�ɂ���Ǝv���邪�A���{�̏ꍇ�͓��������f�B���A���g�ɂ���A�e�m�[���̃����f�B���\�v���m�Ɉړ����Ă���B

�������A���{�̂��̂��\�v���m�ƃA���g���U�x����A�₩�ł͂��邪�A���������̂�����J����I���R�͂킩��Ȃ��B���V�A�̋{�쐹���ł͊J���̕Ґ����D�܂�A�o�t���e�t��������̗p�������A�n������̎��p�ɍ���Ȃ��Ɠ�������ᔻ���������ł����B�P�X�O�P�N�̃I�r�z�[�h�ł͖��W�i����̋����n�[���j�[�j�ɉ�������Ă���B�������A�P�W�U�X�N�̃I�r�z�[�h�ł��A���̗�V�̃A���e�B�t�H���u�䂪��v�͖��W�ŏ�����Ă��邪�A���{�̕��ʂ͊J���̐ݒ�ɂȂ��Ă���B

���L�������̂́A�P�X���I���V�A�ł́A���{���x [*15]�ɂ���Đ��̂̍�Ȃ���������������Ă������A���{�����炱���`�n�C�Ɋ���̏ꂪ�^�����A�v���܂܂ɍ�Ȃ��A���{���邱�Ƃ��ł����Ƃ�������B�����Q�U�N�A�S�O�N�̐��̏W�ɂ��`�n�C�̍�i�������܂܂��B

���V�A�ł͌��{���x���L�������ɂȂ�P�X���I������A�P�X�P�V�N�̊v�����O�܂ŁA�����ꂽ���̍�i�����X�Ɛ��܂��B�Â��`�����́i�Y�i���j�[�Ȃǁj����������A��������`�[�t�ɂ������̂�A�`���̃����f�B�ɐV�����a���t�����������̂�����������A�e����Ŏ��R�ȑI�����ł���悤�ɂȂ����B�I�r�z�[�h���P�X�O�P�N�ɉ�������A���܂Ŏ��^����Ă��Ȃ������V�ȁA���̒n��̓`�����̂������f�ڂ��ꂽ�B���{�ł͂P�X�O�V�i�����S�O�j�N�ɐV�����̕����o�ł���A�Â��łɂ͎��^����Ȃ������̂����E�H�t�X�L�[�A���{�ÔV�i�A�����b�O�Y�A���C�яd�g�Ȃǂɂ���āA���{��̂��Ƃɂ��Ă͂߂�ꂽ�B���V�A�̂P�X�O�P�N�̃I�r�z�[�h�̓g���L���A�w���L���ŋL�ڂ���Ă���B���{�̂��͈̂ȑO�Ɠ����u�h�v�̈ʒu�������A���g�L���ŏ�����Ă���B

�I�X���O���V�A�̐�����^�Ɠ��{���́i�P���j�̔�r

�y�e���u���O�̃I�X���O���V�A�̊y���Ɠ��{�̐��̂��ׂ�ƁA�������̃����f�B�̕ό`�ɋC�Â��B���ɁA�P�����Ɍ����ŁA�������̃g���p���A�X�e�B�q���Ȃǂ̃����f�B���ς����Ă���B����͔����ׂ̍����i�s���������Ƃ��Ɍ����B���{�l�������̓��������Ő������̂��Ȃ����Ƃɔz���������߂Ǝv����B

���Ƃ��g���p���S���ł́A�ŏ��̃t���[�Y�̍Ō�̕����i���j�̂e�̉����a�����̂`�ɕς����B���V�A�ł͂P���オ�蔼�������铮�����A���{�̒P���ł͑傫���オ���ĉ����邾���̓����ɂȂ��Ă���B�i�������A���̏ꍇ�a���Ƃ��Ă͕ς��Ȃ��B�j

�܂��A�X�e�B�q���P���ł́A�P�̕����̃����f�B�ŁA�i���j�̉����Ȃ��ĒP���������B����ɁA�S��ނ̐�����^�̌J��Ԃ��ƏI�������������̂��A���ނ̐�����^�̌J��Ԃ��ƏI�����ɏk�������B

���̂悤�ȗႪ�X�e�B�q���Q���ƂR���ɁA������^�̋t�]���ۂ��g���p���T���ƂV���ȂǂɌ�����B�������܂ޏオ�艺����̓�����������̂́A�����̓��{�l�����������ɂ����������߂Ɋ����Ĕ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B

�p�X�n�̃g���p���u�n���X�g�X����蕜�����v���������R�Ő�����ς����Ǝv����B�������A�S���̂��̂͌��Ȓʂ�̔����i�s�̃����f�B��p�������߂ɁA�S���ƒP�����ʂ̉̂ɂȂ��Ă��܂����B�����ƌ���ł͉��y���x���Ɋi�i�̍�������̂ŁA����̎��������猩��ƁA�Ղ��������͂����A�������ē���Ȃ��Ă��邱�Ƃ�����B

�����̐��̑��ł́A�����ō��ƌ����鐼�m���y��������_�w�Z�r���w�Z�̐��k�����S�ƂȂ��č��E�Q���̑升�����s���Ă����B���Ɛ������͊e�n�ɎU���Đ��̂������邪�A�n���Ő��m���y�Ɖ������l�X�Ɖ̂��P�����͕̂ʂ̂��̂Ƃ��Ċ�����ꂽ�ł��낤�B�܂����ہA��L�̃g���p���̂悤�ɁA�S���ƒP�����Ⴄ�̂ɂȂ��Ă��܂������̂������B

�{���A�I�X���O���V�A�ł́A�Ջ@���ςɃn�[���j�[���t�����āA�ł��O���ł��̂����Ƃ��ł��A�S���ƒP���Ƃ�����ʂ͂��肦�Ȃ��̂ɁA���{�ł͂S���͂S���A�P���͒P���ƕ����Œ肳��čl�����A����ɁA�S���͐�i�̃n�C�J�������Ƃ��đA�]�̖ڂŌ����A�P�����������̂Ƃ��Č������������ތ����ɂȂ��Ă��܂����B

�X���u��Ɠ��{��̈Ⴂ�@���{��������̖͍̂�

�{���g�j�����X�L�[�ȂNjߑ�I���m���y�̎�@�ŏ����ꂽ���͕̂ʂɍl���˂Ȃ�Ȃ����A���Ƃ��ƁA�X���u��̃I�X���O���V�A�̃����f�B��^�́A���Ƃ̉��ߐ��A�A�N�Z���g�̈ʒu�Ȃǂɂ���ĐL�яk�݂��A�t���[�Y�̖`���▖���̍ו������邱�Ƃ��ł��A���y�ɂ��ƂĂ͂߂�̂ł͂Ȃ��A�u���Ƃv�ɉ��y�Ă͂߂Ă䂭��@�ł���B

������X���u��̂ł����������g���p����C�����X�̃����f�B�ɓ��{������̂܂܉������߂������ł́A�s���R�ł킩��ɂ����̂ɂȂ��Ă��܂��B�I�X���O���V�A�{���́u���Ƃ����Ē�������v�Ƃ����@�\���������āA���{��F�����ɍ��킹�ă����f�B������K�v�����邪�A���{��̓X���u��ɔ�ׂĕ��ʼn��ߐ�������������ɂ߂��B���Ƃ��A�u�_�͉䓙�Ƙ�ɂ��v�͂P�P���߂����A�X���u��́u�R �~�p�}�y �A���s�v�������R���߂ł���B�܂����{��̍���A�N�Z���g�ɂ����ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��X���u��ł̓t���[�Y�̍Ō�ɏd�v�ȒP�ꂪ���邱�Ƃ������A���̒P��̗͓_�ɕω��ɕx�����f�B���u����Ă��邱�Ƃ��������A���{��ł͏������́u�`�Ȃ�v��u�`����v�ɂ������Ă��܂����Ƃ������B�܂��A�u�����߂�v���u�S�X�|�a �|�~�[���C�v�́u�~�[�v�̕����ɃA�N�Z���g��������A�Ō�́u���[�C�v���L����邪�A���{��ɂ��̂܂ܓ��Ă͂߂��̂Łu����߂�v�ł́A�̂��Â炢�u�G�v�̕ꉹ�����u��v�Ɓu�߁v����������Ă��܂����B�܂��A���{��̕@���́s���t�̏����ŋ�J�������Ƃ��L����Ă���i�w�������{�ƃj�R���C��勳�x�j�B

�@���ۂɋF���Ŏg���A�̂��Ă݂Ȃ���A���ǂ��Ă������̂ł��낤�B�N�Ɉ�x�̍Փ����̂ɔ�ׂ�ƁA���T����Ă������̐��̂́A���ǂ��d�˂��A���ƂƉ��y�̃o�����X���Ƃ�Ă���悤�Ɏv����B�܂��A�����P�V�`�W�N�́w���یo�x�A�w�����o���x�̋F�����o�łɍ��킹�āA���Ƃ��ω����Ă���A�啝�ȉ������s��ꂽ�Ǝv����B�Ƃ��낪�A�Փ����̂̕��ʂ͂́A���Ƃ̖ʂ��猩�Ă��A���������̖�����̂܂ܓ��P���Ă���A��̐��m���A���{��Ƃ��Ă̂킩��₷���A�������₷���Ƃ����_�ł͏\���Ȍ������s��ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ��B�܂��A�P���������ɂ������āA�j�R���C�t��`�n�C�̋L�����Ă��������f�B�ȊO�ɁA�S���̊y�����Q�l�ɂ����Ǝv���邪�A�P���ɃA���g����P�����̃����f�B���Ƃ����ꍇ�����邪�A�\�v���m��������ł��邱�Ƃ������̂ŁA�̂��ɂ������̂������B���������{��̐��́A�킩��₷�����̂Ƃ����_�ł܂��܂��H�v�̗]�n���c�����B

�y�������ĉ̂�

�j�R���C�t�͓����̓��{�l�̏ɉ����ėl�X�ȍH�v���s�����B���V�A�̏��K���ɖϐM�I�ɏ]���̂ł͂Ȃ��A���ݎn�߂�����̓��{�l�M�k�������F���ɐ�O���A�F��̒��Ő_�̉����ɂӂ����悤�ɗl�X�ȁA���V�A�̏펯����l����u��O�I�v�ƌ�����悤�Ȕz�����Ջ@���ςɍs�����B

���Ƃ��A���V�A�ł͍������͏��N���̂��̂����ʂł������̂ɓ��{�ł͏������̗p�������ƁA�����i�s������ă����f�B��ς������Ƃ͊��ɏq�ׂ����A�u�y���v�����ĉ̂����Ƃ����̈��ɂ�������B�O�q�����悤�ɁA�ʏ탍�V�A�ł͊ȒP�ȉ̂͊y����p�����F�����݂̂ʼn̂��̂���{�����A���{�ł͂��ׂČܐ����́u�y���v�ɏ����Ĕz�z���A��������Ȃ���̂킹���B

���V�A�l�ɂƂ��Ă͖��w�̂悤�Ɋ���e���P���ȃ����f�B�̌J��Ԃ��ł����Ă��A���{�ŗL�̐����Ƃ͑S���قȂ郁���f�B�ł���A�ËL���ĉ̂����ƂȂǂł��Ȃ��������낤�B�����ŁA�ЂƂЂƂy���ɏ����N�����A�S�����������킹�ĉ̂���悤�ɍl�����B�j�R���C�t�͓��L�Łu�y���������Ă���ɂ�������炸�A����Ȃ��B�v�Əq�ׂĂ��邪�A���V�A�ł͊y���ɏ������ɉ̂��̂����R����������ŁA�u�����ĉ̂���悤�ɂ킴�킴�y���ɏ������̂ɑ���Ȃ��B�v�ƕs�������ڂ��Ă���̂ł���B

�������ĐM�k�̂��߂��l���č��ꂽ�y�������A�S�N���������A���܂��܂Ȗ��_���܂ށB���Ƃ��A�y���ɏ��������߂ɁA�F�����ł͂Ȃ��y���������ɉ̂����Ƃ�������O�ɂȂ��Ă��܂��A������ǂ����Ƃ��D�悳��u���Ƃv�ւ̒��ړx���������Ă��܂������ƁA�܂��A�ׂ��Ȑ߉́A�����̑��̏ɉ����ă��[�Q���g�̔��f�ɔC����Ă������̂��A�y���ʂ�ɉ̂�˂Ȃ�Ȃ��Ƃ����u���т��v�ɂȂ��Ă��܂������ƁA�y���ɏ�����Ă��Ȃ���Ή̂��Ȃ��Ƃ�����Ԃ�ł��܂������ƂȂǂ�����B�܂��A�j�R���C�t�͎��̒��O�܂ŋF�����̖̐��ȉ������s�������A�y���̉̎��ɂ͔��f���ꂸ�A�y���̉̎��ɂ̓j�R���C�t���猩��Εs�{�ӂȏ����̖|���̂܂c��A�F�����̂��ƂƂ̕s��v���N�����Ă��܂����B

���{�ɂ�����y����

�j�R���C�t�͐��������{�̓y��ɍ��t�����Ƃ�]��ł����B���L�ɂ́A���}�Ղ̎}�̓��V�A�ł̓l�R���i�M�ƒ�߂��Ă��邪�A�����ł́u������A�O���ɂق���т��������̏��}�v(�P�X�O�P�N�S���U��)�ł��������ƁA�M�k�̑��V�Łu�Q�ւ̒������̂P�{�ɂ͔����\���˂��A�����P�{�ɂ͐Ԃ��\���˂�`���Ğl�̑O�ɗ��ĂĐi�ށv�Ƃ����u�S�������I�ȐV���������v�����ł���B�i�P�W�X�Q�N�P�O���V���w�鋳�t�j�R���C�Ɩ������{�x�j

����͐��̂ɂ����Ă����l�ŁA���̂̃����f�B�����{���ɕς��A�n���F������Ă��Ă��A�قق��܂�������Ă����B

���Ƃ��A�����̘e���łU�l�̖��������̂������̂́u���ɕ��ς��ȉ̂����v�ł��������A�u�ƂĂ��C�ɓ������v�B�u�����f�B�͑S���V�����A�����������̈����������f�B�ɂȂ��Ă��܂��Ă����B���������ׂĐ����悭�����Ă����B��������ׂĂ̐�����ɐ^�ɐ��m�ȃ��j�]�����Ȃ��Ă����B�����Ȃ���A�����։̏����t��h���������̂��낤���A���̂܂܂ɂ��Ēu���������悢�̂ł͂����낤���Ɩ������������B�Ǝ��̃����f�B���o�Ă���͂悢�ł͂Ȃ����B�̂���̌`�ɉ������߂˂Ȃ�ʕK�v���ǂ��ɂ���v�i�P�W�X�Q�N�U���S���j

�܂��A�S�R����̘a�����̂��C�ɓ����āA�u�̂͑�Ϗ�肾�B������w�n���X�g�X�������x�͂��Ȃ胁���f�B����肩�����Ă��邪�A�킽���͂�������D���ɂȂ����B���̉̂ɂ����{�̉̓��L�́A�Z���̂��̈������g�[�����������Ă���B�v�i�P�W�X�R�N�T���P�P���j

�j�R���C�t�́A���̂��V���̗���˂���A���a�𗐂����肷��Ɨe�͂Ȃ���������b�����L�̊e���Ɍ����邪�A����͐��̂̏�艺�����肴�������̂ł��A���Ȃ𐳊m�ɉ̂����Ƃ�]�̂ł��Ȃ��B�M�k���A�W�܂��āA���{��ŁA�����ɂȂ��ċF�邱�Ƃɂӂ��킵����A�̂��̂��̂ɂ��Ă͑S��������肪�Ȃ��A���{���̃����f�B�����܂�Ă���̂����}���Ă����B

�������A���ۂɂ́A���q�`���ł͂Ȃ��y���ɏ����ꂽ���Ƃɂ���ă����f�B���Œ肳��A���{�l���L�̂��܂��߂�����y���ʂ萡�������킸�̂����Ƃ��`���ێ��Ǝv���A�܂��D�ꂽ�����Ƃ��ă��V�A�������̂����Ă͂₳��A���V�A���ł��邱�Ƃ�������̓`���ł���Ƃ�������������āA���{�Ǝ��̐��̂͂��̌゠�܂萶�܂�Ă��Ȃ������B

�������A�Ⴆ�u�V�̉��v��A���h���C�̑�J�m���ɑ�\�����U���̃����f�B���A���V�A�ł͂����Ɨ͋������Y�~�J���ɉ̂��A���{�ł͈��D��тт����͋C�����B��������̖������ɂ��ω��ƍl���Ă悢���낤�B

�ۑ�ƓW�]

���{�ɂ����鐹�̓����̗��j���ӂ肩�����Ă������A������̐��̂��F���̏����ӏܕ��ł͂Ȃ��A��_��̌������Ƃ̂ł��Ȃ������Ƃ��āA�_�̋��������܂����ɉ^�сA�����̐��ŋF��悤�ɑ����Ƃ�����Ȗ�����S���Ă���Ɨ�������̂Ȃ�A�������̉ۑ肪�����邾�낤�B

������̕�_��́A�������S���ċF�邱�Ƃ������B�A���ł͐_�i�Ɖ�O�i���́j���|�������A�������ŋF����j���̎��Ԃ̂��������A�����Ȃǂ̓�����x����B�A���̋F��̂��ƂƁA�u��A����߂�v�́A���̍����̓_�����łȂ��A�o�����������킹�Ĉ�̗���ɂȂ邱�Ƃ��]�܂�邾�낤���A�����Ȃǂł͐_�i�̋F��⓮���Ɏ��ԓI�ɂ����͋C�I�ɂ��҂�������Y���悤�Ȑ��̂����߂��邾�낤�B

�܂�������̓`���ł́A�Q���҂ЂƂ�ЂƂ肪�������āA�F��ɎQ�����邽�߂ɁA�K�����n�̂��ƂŋF����B���̂͂ЂƂ�悪��ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���y�͋F�����������̂��B�w�u�o�̎�����x�i�V�}���X�L�[�j�Ɂu�i�����́A�����ĕ����l�́j���܂������F���悤�v�Ƃ��������A����͂��̂܂ܐ��̂ɂ����Ă͂܂�B

���̂��̂��҂͋F�����ɐ���ꂽ�_�̃��b�Z�[�W�𐳊m�ɂ킩��₷���`���閱�߂�����B���������}�ȉ���_�c�ɑ���Ȃ��Ƃ��A�t���[�Y�ɋ���ĉ̂��A���Ƃ��͂����蔭������A������Ƃ����Ԃ����ȂǁA�������ɂł��邱�Ƃ����邾�낤�B���̏�ŁA�j�R���C�t�����̒��O�܂œw�͂��d�˂��悤�ɁA���{��̗}�g�ɔz���������y�t���̍H�v��A���{�̃I�X���O���V�A�i�W�̒��̂��߂̐�����^�j���l���Ă�������悢���낤�B���y�I�ȗ����ɉ����āA��_���F�����̓��e�̗�����[�߁A�����ȍH�v��ςݏd�˂Ă䂯�A���Ƃ̓��e�ƃ����f�B�̐��i����v�������́A���{�l�̊����ɂ������A���{������́u�F��̉́v�̓`�����A�����A�������R�ɐ��܂�Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B

����Ƃ��Đ_�ɏW�߂�ꂽ�ЂƂ�ЂƂ肪���݂��ɐS�����������A�S��s�����ċF��̂����A����͐_�̈��ɖ�������A�{���ɔ��������̂������Ƃ��Ď������ɗ^�����邾�낤�B

�Ō�Ƀj�R���C�t�����g�����̂ɂ��Č��ꂽ���Ƃ����p����B

�u����ł́i���E�҂�r�����j��������ƘN�ǂ��̂��A�F��҂͂���ɐS�����߂Ă����ƒ�����������悢�̂��B��������A�C�̂悤�ȃL���X�g���̋��������܂����ɗ��ꍞ��ł䂭�B���̋����̊C�͋��`�������Ēm���𖾂邭�Ƃ炵�A���Ȃ鎍��i�|�G�W�[�j�ɂ���ĐS�ɐ��C��^���A�l�X�̈ӎu���܂��A�l�̈ӎu�Ȃ�������̐��ɏ]�킹��B���������X�̋F��̉̂́A���邢�A�������A���Ђ�������ł���A�F��Ȃ̂��B�S���E�̋���̌���ʂ��āA�_�̂����~�i��j�������t�������̐��ɂ���ĉ̂�����̂Ȃ̂��B�����Đ��t�������͑S�̂Ƃ��ẮA����̋F���̎w���҂��镟�����L�҂�����g�k�����ɂ����Ȃ����Ђ������Ă���̂��v�i�P�X�O�S�N�P�Q���Q�S���j