ことばの音楽付けの基本

Mark Bailey (ウラディミル神学校のサイトでの紹介記事)

この資料はウラディミル神学校での2005年2006年の聖歌夏期講習の作曲の授業資料である。マーク・ベイリーはイーストマン音楽大学卒業後、エール大学大学院で正教会音楽について研究し、現在も指揮者として幅広い音楽活動を行うとともに、ウラディミル神学校の聖歌学講師を務める。

夏期講習では、聖歌のことば、音楽、奉神礼が一体となって働くことが強調され、言葉と音楽が互いを生かし合うことの大切さを教えられた。マークは聖歌者は言語に精通し、奉神礼のテキストを生かす作曲を模索せねばならないと語った。私たちもこれを参考にして、日本語で語られる「神ことば」を生かす応用を考えねばならない。

詩は高められた文学表現の形である。奉神礼において、音楽はテキストを通して、詩を最も芸術的で最高レベルの信仰表現へと高め、最も芸術的なコミュニケーションに変える。出発点は、音楽が加わることによってテキストの内容が即座に明瞭に理解されるかどうかである。最終的には、拍動と流れとニュアンスがあって、テキストが生き生きと魅力的にならねばならない。

イコンが色づけされることによって、そのイメージにある本質的な形が拡大されるように、音楽も詩のテキストの本質を拡大する。同時に、イコンが、色づけしたことによってイメージが曖昧になったり変形したりしてはならないように、音楽もまたテキスト本来の形や姿を濁らせたり損なったりしてはならない。

作曲のテクニックとは様々なリズムとピッチ(音の高さ)を吟味しつつ創造的に用いることだが、すでにテキストそのものに備わっている音節分け、アクセントパターンを活かす。作曲者はまずテキストにもともとある音節分けとアクセントのパターンを見つけ、そこから音楽形式を拡大してゆく。それは最も基本的な意味において、テキスト自体のイントネーションや抑揚に音楽を加えるアートであるといえる。結果は奉神礼において音楽として歌詞として奉神礼に配分される。全体として自然に響くが、同時に通常の世俗的な話し方のレベルをはるかに超える。

◆この原則をくずす音楽付けの間違いを列挙する。

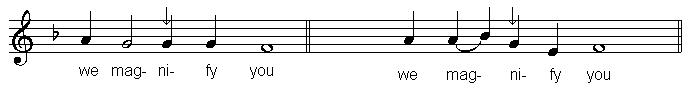

1.間違った音節分け

解説:sac-ri-ficeのアクセントはsacにあるのだから、音楽的な第1強勢も第1シラブルsacにおかねばならない。(-ficeではない。)

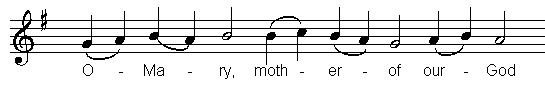

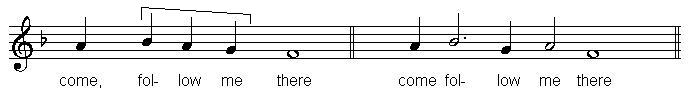

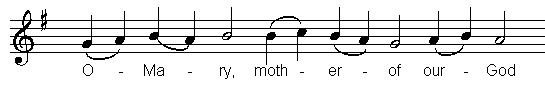

2.テキストのフレーズが本来持つアクセントやニュアンスを取り去ってしまっている。

解説:各語に均等にリズム的重点トを置いたため、キーワードとなるべき、Mary, Mother, Godが他のOやofといったあまり重要でない語と競い合って目立たなくなっている。アクセントレベルでの区別がなく、動きやニュアンスが欠落している。

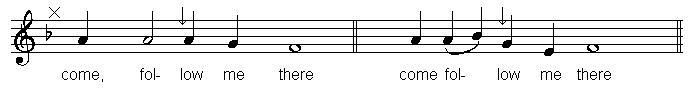

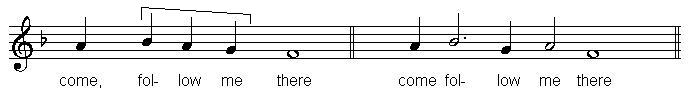

3.テキストの流れと拍が一致しない

解説:四分音符でかかれた基本的な動きから突然に二分音符の動きへとシフトする。スムーズで結合力のあるニュアンスのある初めの配置が、 流れと比率が変わったために音楽が散漫になり中断された。

これらの三つの例でも、聞いている人に意味は伝わるだろう。しかし、テキストを高めることはできない。こういうことが頻繁にあると、奉神礼的集まりとしての教会は集中力を欠いていく。よく磨かれた作曲テクニックによってしっかりと音楽付けされれば、テキストとそのテーマは十分に一体化され、明確に表現されるだろう。

◆個々の単語の音楽付けについて

単音節の語は理論上、アクセントは一つである。相対的にどれくらいの音の長さが与えられるかは、その語がフレーズの文脈においてどんな役割を果たしているかによって決まる。複数のシラブルを持つ語では、どの音節に第1アクセント、第2アクセント・・・があるかをまず見極める必要がある。

第1アクセントを持つシラブルに強勢をおく方法としては、①リズム的に「伸ばす」、②一つのシラブルに対して音の高さを上げたり下げたりして変化させる、③一つのシラブルに一音以上をあてはめる、④それらを組み合わせて表す方法があり、強調の度合いによって選択する。第一アクセントのあるシラブルにおかれる実際のアクセントの量は、フレーズ全体においてその語がどれほどの重要性を持っているか、どんな役割を持っているかによって規定される。

4.2音節の語の例

ここに挙げる例では、第1アクセントは正しいシラブルに置かれているが、第1アクセントの度合いはまちまちである。例①と②ではごくわずかのアクセントがおかれ、③や④では強調される。第1アクセントのシラブルにどれぐらいの度合いのストレスを置くかは文脈から規定される。

たとえばfatherという語がフレーズの最後にある場合、第2シラブル(アクセントのないシラブル)はいきなりプツンと途切れないように引き延ばされる。主要シラブルに適当な補足的なストレスがおかれる場合もある。

テキストをメリスマ的に音楽付けするときは注意を要する。

Godのような単音節のキーワードを行の中で特にフレーズの最後に用いるときにはメリスマが生きる。しかし複数音節を含む語で、あるシラブルが極端に引き延ばされと、理解の限度を超えて意味がわからなくなってしまう。

たとえば、16世紀17世紀にスラブ語の単声多声聖歌では、超メリスマ的セッティングが乱用された。そこでは一音節に30あるいは40もの音の変化があてはめられた。もっと悪い例を挙げれば14-5世紀にビザンティンでポピュラーだった「tirerem」で、メリスマ的なフレージングをするために意味のないシラブルが付け加えられた。音楽は「気」を失い、テキストは理解不能になってしまった。

5.3音節以上の語

ful-fil-mentの場合

「ful-fil-ment」では第1アクセントは2番目のシラブルに、第2アクセントは最後のシラブルにある。最初のシラブルはアクセントをもたないので、音楽的には弱起のような形になる。

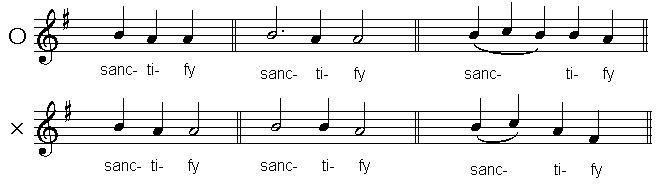

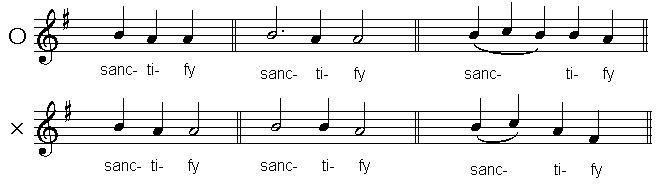

sanc-ti-fyの場合

「sanc-ti-fy」では第1シラブルに第1アクセントが置かれ、第2アクセントは3つ目のシラブルにあり、真ん中のシラブルにはアクセントが置かれず、最初と最後のシラブルがリンクされる。

フレーズ全体の音楽付け

フレーズ内で文脈上、ある語が他の語より重要な意味を持つとき、その語が強調される。ポイントになる語を失うとフレーズ全体が意味を失う。より重要な他の語に結びつくことによって意味を表わすことばもある。それらは二義的なアクセントを持つ。これらの語がなければ、フレーズは意味的要素を失い、理解困難になる。また一義的な語と二義的な語をむすぶ橋渡しにすぎない語もあり、そういう語にはアクセントを置かない。こういう語は、なくても意味は通じる。

作曲者はテキストの一行の中で、どの語に第1義的な強調が置かれ、どの語に二義的な強調がおかれ、どこに強調がないのかを知らねばならない。確かめるには、普通の会話調や棒読みで声を出して読んでみる。強勢のポイントに印を付けて、声に出して読んでみて、実際の強調や意味と合っているかどうか分析する。文の最初と最後にはごく自然にある種の注意が置かれる。テキストの分析結果に従って、音楽的に幾分ソフトにするか、そのままにするか、さらに強調するかが決まる。

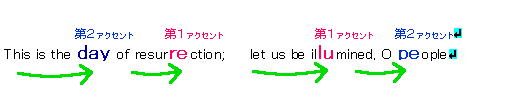

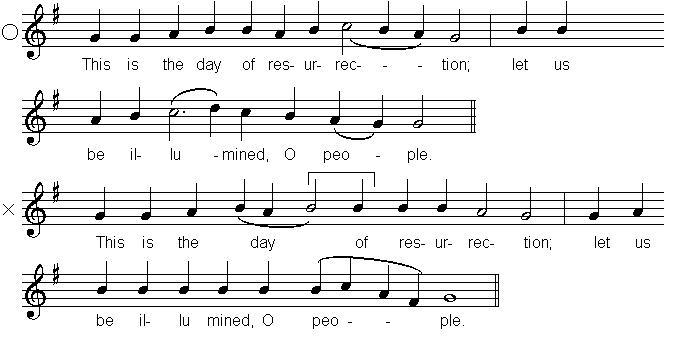

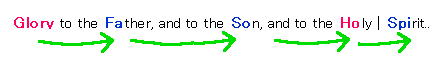

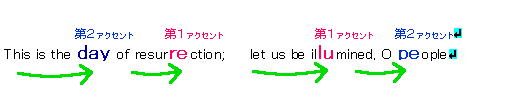

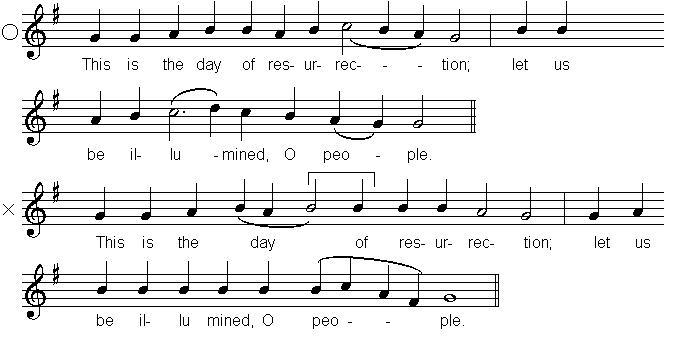

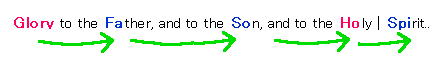

音楽を離れて文を分析してみるのも役に立つ。ここでは、赤字は第1強勢の位置を表す。青字は二義的な強勢を表す。フレーズの下の矢印は、強勢のない語が強勢のある語にリンクされる様子、行の方向と流れを示す。

Resurrectionとilluminedがこのフレーズのキーワードで、第一義の強勢を表すように音楽表現を用いるべきである。Dayはresurrectionにかかり、peopleはilluminedにかかる。どちらもこのフレーズの文脈内では二義的な強勢を持つ。他の語は強調された語が与える意味をリンクし拡大する働きをする。

前文のメッセージのテーマによっては、あまり重要でないことばにストレスが置かれることがある。たとえば先行する行で、様々な暦の日やその意味について語られたとする。作曲者は「他の日」とは異なる特別の復活の「この」日と強調しようと考える。

別の例では、前のフレーズで「人々が宗教的な記念日を祝っていたこと」が語られたとする。次の行のポイントは、既存の行事の成就としてそれを受け、彼らと対比して、「私たち」が復活によって照らされたことにある。奉神礼詩においてはこういう場合はそんなに多くないので、アクセント分析をするためにはフレーズ内での前後関係を見れば十分であろう。

一つの語の音節分けを表すリズムとピッチのバリエーションは、フレーズ全体を通して同じレベルで用いられなければならない

強勢の度合い

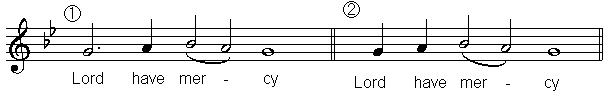

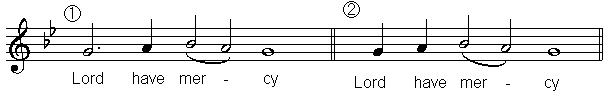

Lord have mercy(主憐れめよ)

例①では第1強勢がLord とmercyの両方にあてられている。例②ではmercyに第1強勢が、Lordには第2強勢があられている。どちらを選んでもいいが、最後まで方針を変えないこと。

illumine us

例①はilluminを強調し、例②ではピッチを少し変化させることで、文脈を考えて幾分usに重点が与えられている。

強勢を継続的にあてはめる場合

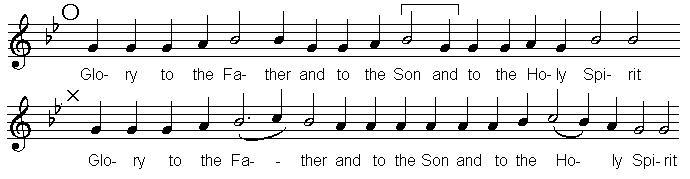

至聖三者が一体であるという関係を表すために、第1強勢はFather(父)とSon(子)と Holy Spirit(聖神)に当分ににあてはめられる。作曲者は、各ペルソナを均等に扱うことによって、三者におけるリンクの内容に働きかける。

「父」に特徴的な音楽を与えて、父の首長性を強調する必要はない。「父」は筆頭に歌われるのだから、それだけで自動的に微妙に他との違いが表れている。それ以上のことは「やりすぎ」で、至聖三者の一体感をくずす。

強勢パターンの解釈

The light of Thy countenances has shown us, O Lord(主や爾の顔の光を我等に顕わし給え)

作曲者は歌詞のフレーズの強勢パターンが明解であること期待するが、いつもそうとは限らない。ある語が他の語をどんなふうに強調するように置かれているか、いろいろな場合を考えてみる。

例①

例①の場合light主語とshone述語の関係が強調されている。

例②

例②では主述関係を無視しているわけではないが、光とそれを受けるものの質にcountenance(顔)とus(我等)に重点が置かれる、

例③

例③では、すべてのキーワードに第1強勢が置かれるように努められている。

作曲者はテキストとその文学的な意味の深いニュアンスを感じ取り、奉神礼的に解釈すること必要である。とはいえ、こに書いた原則に従って、はっきりと「正解」「不正解」がいつでも出せるとは限らない。

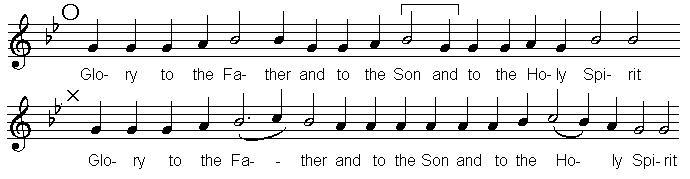

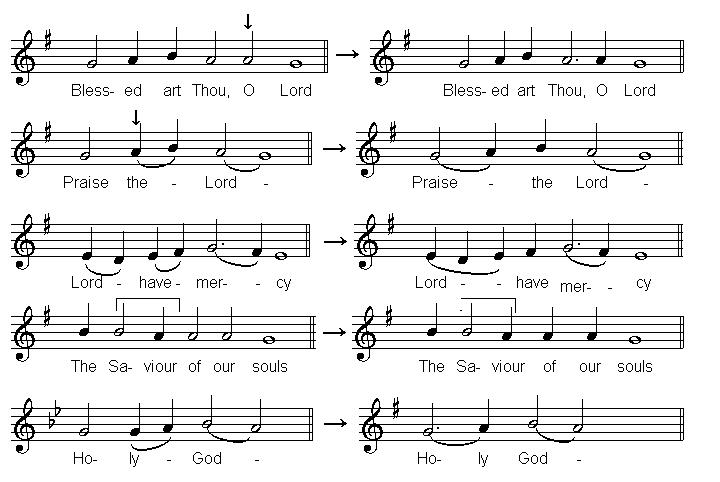

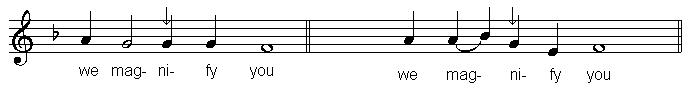

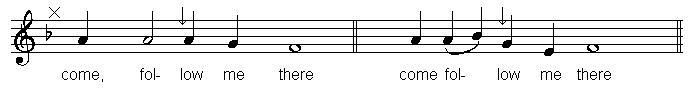

ちょっとした工夫で、間違いや凡庸な音楽付けを改善することができる例

最後に、全体の輪郭やバランスを見渡すセンスも必要である。フレーズの一部としてことばやシラブルを調整し、フレーズの別のポイントから計り直す必要がある。この編集作業には最終的な作品を全体として判断する能力と忍耐が必要となる。

3音節の場合の例

次の右は最後の音節に強勢を置きすぎた例

次の右は第2音節に強勢を置きすぎた例

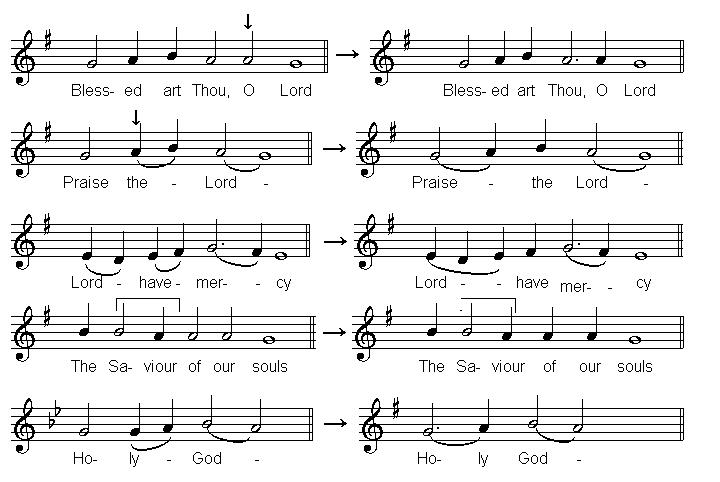

基本的リズムパターン

同じ強勢を持つ二つのことばにあてはまるガイドライン

間違いの例

文脈の中で適当でない限り、以下の例も不適切だろう

1998 Mark Bailey